In questi giorni Giove è tornato ad essere distinguibile nel cielo del mattino dopo un periodo di occultamento tra i raggi solari durato circa un mese. La prima visibilità di un astro, ovvero la sua levata eliaca, è un fenomeno osservato e calcolato fin dai tempi più antichi, quando l’astrologia era ancora agli albori. Nei pianeti e nelle stelle i popoli mesopotamici vedevano il manifestarsi di divinità, e il nuovo splendere di un astro, specialmente se di natura benefica come Giove, era molto atteso. Quali sono i significati astrologici di Giove? e cosa rappresentava nell’astrologia delle origini?

Giove e Marduk

Zeus e Giove sono le divinità, rispettivamente greca e romana, a cui fu assimilato il capo del pantheon babilonese, il dio Marduk, che nel cielo era identificato con l’astro brillante che oggi chiamiamo appunto Giove. I suoi principali significati astrologici erano quelli di regalità, governo, saggezza, abbondanza e pace.

Nel più importante mito cosmogonico mesopotamico, descritto nel celebre poema Enuma Eliš, Marduk è figlio di Enki/Ea, una delle tre divinità fondamentali (Anu, Enlil ed Ea), il signore della saggezza e delle acque dolci sotterranee, il dio civilizzatore per eccellenza, quello che sembra avere più degli altri a cuore le sorti dell’umanità (vedi il precedente articolo Alle origini dell’astrologia – Kósmos – i racconti del Cielo)

Quando nella mezzaluna fertile la civiltà babilonese subentrò a quella sumera, Marduk, patrono della città di Babilonia, venne posto alla guida degli dei in quanto eroe vittorioso nella lotta contro le forze del caos primordiale, incarnate dal mostruoso serpente Tiamat.

Alcuni nomi di Giove:

- Il nome più consueto per l’astro di Giove nelle tavolette in cuneiforme è sag.me.gar, che significa “il Portatore di segni”, e questo è anche il suo nome soprattutto quando è orientale, visibile nella seconda parte della notte;

- In levata eliaca e nel primo mese che segue questo momento però è “il Signore del sorgere brillante” (šul.pa.è.a);

- Quando raggiunge la massima altezza nel cielo al momento del sorgere del Sole è chiamato anche Neberu, che significa qualcosa di simile a “guado”, “attraversamento”, “traghetto”;

- In posizione occidentale è invece “l’Eroe” (ud.al.tar);

- quando è con il Sole diviene “il Signore dei segreti di Akkad”;

- è chiamato poi anche “la Stella bianca” (mul.babbar) e naturalmente “Stella di Marduk”.

I tre sentieri celesti

Una caratteristica molto peculiare della rappresentazione del cielo dei Babilonesi, ereditata probabilmente dai Sumeri, è la suddivisione del firmamento in tre zone o “sentieri”, ciascuno legato ad una delle già citate tre divinità principali. Ogni astro o costellazione ha in questa visione un’affinità speciale con uno di questi tre sentieri, e Giove nella fattispecie appartiene al sentiero celeste di Enlil. Ciò significa ad esempio che quando la stella di Marduk era vista sorgere eliaca in questa parte di cielo – come accade quest’anno – ciò costituiva un presagio di natura positiva.

Il cielo di Enlil si identificava con quella zona del firmamento che sorge in corrispondenza della parte più settentrionale dell’orizzonte, quella che il Sole guadagna verso la metà della stagione primaverile e in cui rimane fino alla metà dell’estate. In questo periodo il luminare del giorno attraversa la parte di eclittica che disegna gli archi più ampi ed alti, producendo così le giornate più lunghe e la stagione più feconda.

Segni e Pianeti

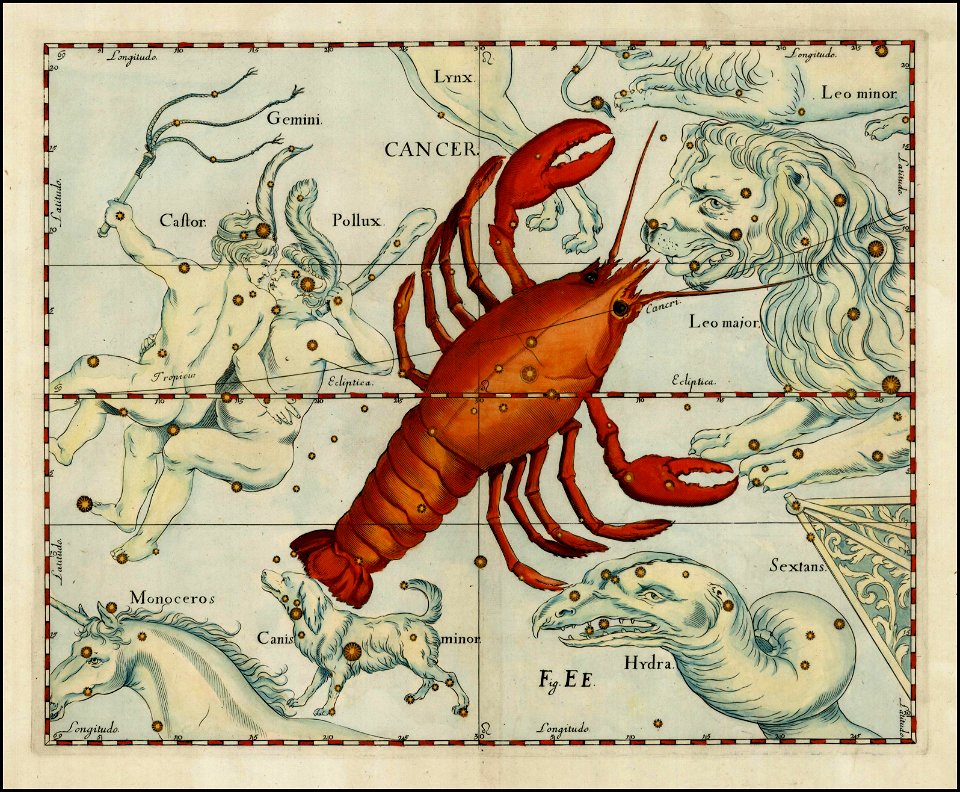

Sappiamo dall’opera astrologica di Tolomeo che al Sole e alla Luna sono stati assegnati per domicilio rispettivamente il Leone e il Cancro – l’uno maschile e l’altro femminile – in quanto segni più boreali e perciò culminanti alla massima altezza: essendo i luminari i più importanti tra gli astri erranti è appropriato di conseguenza che posseggano anche i seggi più elevati e collegati al calore vitale estivo.

Agli altri pianeti sono attribuiti due segni ciascuno in base all’ampiezza della loro orbita: a Saturno appartengono l’Acquario e il Capricorno, essendo i due segni più distanti ed opposti a quelli appartenenti ai luminari – così come Saturno è il pianeta più lontano da essi e con l’orbita più grande. A Mercurio invece, essendo il pianeta dall’orbita più stretta, la Vergine e i Gemelli, cioè i segni adiacenti a quelli assegnati a Sole e Luna. A Venere la Bilancia ed il Toro, ovvero i segni immediatamente successivi ai domicili di Mercurio, e configurati per armonico sestile al luogo di ciascun luminare (Bilancia-Leone e Toro-Cancro). A Marte quelli adiacenti ancora a quelli di Venere ed in aspetto di quadrato ai domicili dei luminari. A Giove infine spettano il Sagittario ed i Pesci, quei segni compresi tra i domicili di Marte e quelli di Saturno e contemporaneamente in trigono alle case del Sole e della Luna – così come l’orbita di Giove è compresa tra quella dei due “malefici”, e particolarmente benefica è la natura del suo astro.

A proposito invece delle esaltazioni il dotto alessandrino su Giove ci dice quanto segue: “La stella di Giove, che è produttiva dei venti boreali e fecondi, quando è in Cancro perviene al suo limite boreale ed accresce e perfeziona la sua forza. Questo segno fu pertanto posto come sua elevazione…”

Detto ciò, possiamo spiegarci il motivo che potrebbe aver spinto i Babilonesi a scegliere questo segno quale esaltazione di Giove anche attraverso un altro ragionamento – simile a quello presentato per giustificare il domicilio dei luminari: Giove/Marduk è il capo degli dei e di conseguenza a lui spetta il trono più alto, ovvero astronomicamente quello collegato al solstizio estivo, che negli ultimi due millenni dell’era precristiana, diversamente da oggi, si compiva proprio sullo sfondo della costellazione del Cancro.

Per chi non avesse del tutto chiara la differenza tra segni zodiacali e costellazioni, così come tra i segni dello zodiaco tropicale attuale e lo zodiaco siderale babilonese rimando ai miei articoli precedenti (Lo Zodiaco – parte 2 – Kósmos – i racconti del Cielo e Eliogabalo e l’anno del Signore 220 – Kósmos – i racconti del Cielo).

Giove come significatore

Di seguito riporto i principali significati di Giove secondo gli astrologi dell’antichità (Teucro Babilonio, Vettio Valente, Tolomeo, Firmico Materno…):

- amicizia di persone importanti, fratellanza, alleanze, ricchi doni, prosperità, vittoria, onori, autorità, giustizia, partecipazione agli affari pubblici, fede e ruoli sacerdotali, gravidanza e procreazione;

- dal punto di vista psicologico se in buona condizione indica generosità, gentilezza, onorabilità, nobiltà d’animo, saggezza, amore per la bellezza e i piaceri, qualità di leadership, tolleranza; in cattiva posizione le stesse tendenze assumono una modalità più problematica: prodigalità, superstizione, esagerata ingenuità, codardia, edonismo, indifferenza;

- per quanto riguarda il corpo umano Giove produce corpi grandi ed abbondanti. Fanno capo a questo pianeta lo sperma, l’utero, ciò che sta nel lato destro, le cosce, i piedi e le orecchie, queste ultime in compartecipazione con Mercurio;

- dal punto di vista climatico Giove è collegato ai venti salubri e fecondi, porta calore ed umidità;

- nella classificazione medievale dei temperamenti Giove indica una complessione sanguigna, in cui cioè predomina il sangue tra gli umori – temperamento associato all’elemento Aria (caldo-umido).

Negli autori moderni:

- Giove è il pianeta dell’espansione, porta alla crescita e si collega all’ottimismo e alla fortuna;

- è indice di entusiasmo, slancio, generosità, “giovialità”;

- può essere collegato all’esterofilia, all’amore per i viaggi e per la conoscenza;

- indica una certa filosofia di vita, inclina alla fede e a volte al bigottismo;

- quando in un tema di nascita è forte ma disarmonico può abbassare il senso critico e collegarsi ad ingenuità, creduloneria, sottovalutazione degli altri, vanagloria, invadenza etc.

Giove il 1° Nisan

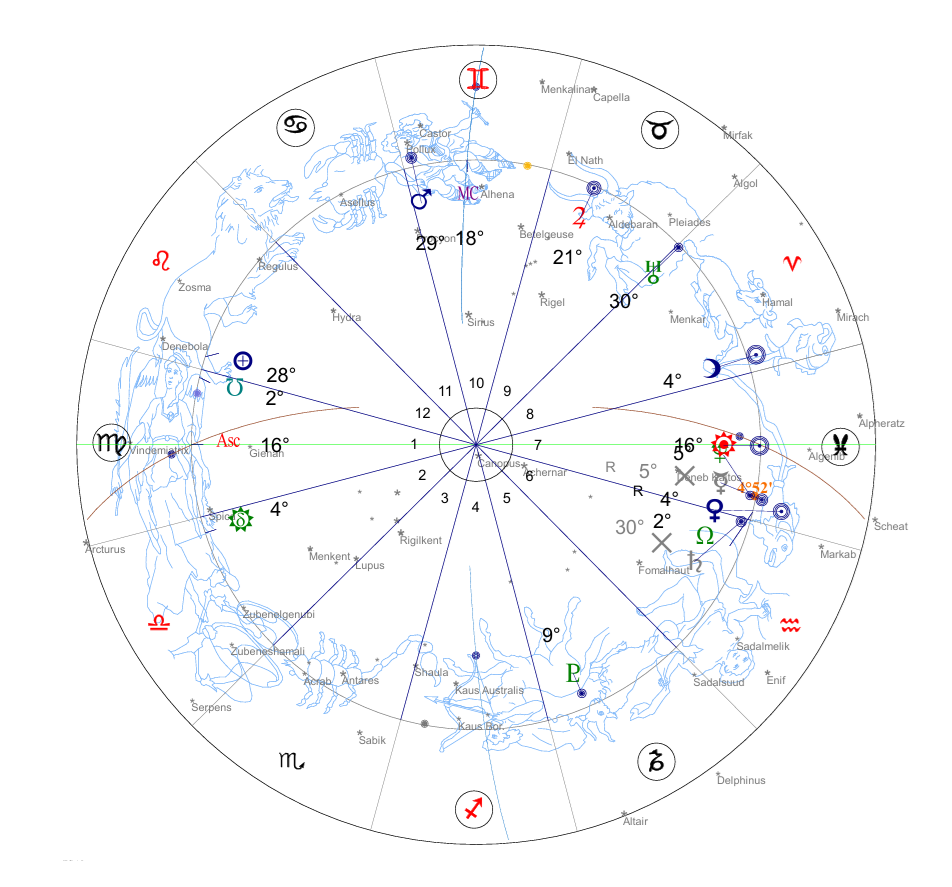

Poiché questo articolo vuole essere anche un invito ad esplorare le radici antiche, mesopotamiche, dell’astrologia, vediamo la posizione di Giove nella carta del nuovo anno babilonese, che comincia con il primo giorno del mese di Nisan, quando il primo sottile falcetto di Luna crescente dopo l’equinozio di primavera si mostra all’orizzonte occidentale al tramonto del Sole. Nel 2025 ciò è avvenuto il 30 marzo, qui sotto osservato dalla prospettiva della capitale italiana. Lo zodiaco è quello siderale in uso presso i Babilonesi perlomeno a partire dalla metà del primo millennio a.C. utilizzato dalla maggior parte degli astrologi ellenistici anche successivi a Tolomeo; le case sono calcolate col sistema più antico, a ”segno intero”.

Giove era piuttosto alto nel cielo, in IX casa, luogo della religione, della spiritualità, della filosofia, dei paesi esteri, e si trovava nella costellazione del Toro, proprio nello spazio tra le sue corna ed allineato alla stella brillante che segna il piede sinistro di Orione (Rigel).

Il Toro celeste e le configurazioni maggiori

Nello zodiaco babilonese il Toro occupa una posizione privilegiata in quanto figura celeste legata alla dea Ishtar, assimilabile alla più familiare Afrodite/Venere. La dea era una figura di primissimo piano nell’immaginario religioso e mitologico dei popoli mesopotamici fin dai tempi più remoti, e il pianeta in cui essi la vedevano manifestarsi infatti (Venere) è l’astro più luminoso del cielo dopo il Sole e la Luna. Si tratta di un segno, quello del Toro siderale, legato alle ricchezze, ai piaceri e al potere, e non a caso contiene nei suoi 30° diverse importanti stelle legate alla ricchezza e al successo. La prima fra tutte è senz’altro la regale Aldebaran (α Tauri), l’occhio rosso del Toro, considerata in passato la più fortunata del cielo, ma vi sono anche Capella (α Aurigae), Rigel (β Orionis) e le tre stelle nella Cintura di Orione (ζ, ε, δ Orionis). Persino Algol (β Persei), la stella nella testa recisa di Medusa che si trova in corrispondenza dei primi gradi del Toro siderale, una delle stelle più temute, è annoverata dall’Anonimo del 379 e da altri testi ermetici sulle stelle fisse come un astro legato alla ricchezza.

Venendo alle configurazioni, nella carta del 1° Nisan Giove riceve un armonico aspetto di sestile dal Sole, del quale è anche governatore trovandosi il luminare nei Pesci, e scambia il domicilio con Venere/Ishtar anch’essa nei Pesci. La figura in cui il grande benefico è coinvolto è armonica, tuttavia rimane l’ombra dell’aspetto difficile col duro Saturno, che seppur largo e in fase di temporanea dissoluzione, accompagnerà Giove ancora nel prossimo periodo limitandone in qualche modo la forza. Inoltre il contesto generale della carta eretta per l’Italia rimane problematico perché vede un Marte dominante al Medio Cielo congiunto a Polluce/Heracle, astro anch’esso di natura marziale, mentre Mercurio che governa l’Ascendente Vergine è nel suo esilio/caduta dei Pesci, retrogrado e invisibile sotto i raggi del Sole.

Possiamo quindi supporre che l’azione di Giove quest’anno per il nostro paese sarà soprattutto quella di mitigare o limitare i danni e i pericoli propri del turbolento periodo che stiamo vivendo. La sua posizione nella casa IX inoltre può ben richiamare anche l’avvicendamento avvenuto in Vaticano con il nuovo Papa Leone XIV che ha preso il posto di Francesco.

La levata eliaca di Giove

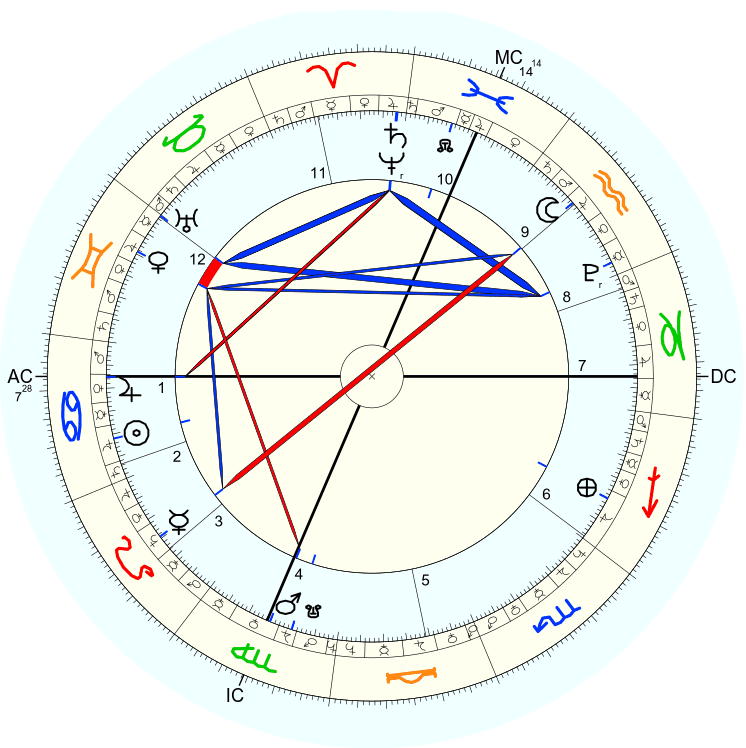

Una particolarità della Levata eliaca di Giove che si compie in questi giorni è data dal fatto che questa volta il “grande benefico” ritorna alla visibilità mentre si trova nel segno del Cancro, perciò in esaltazione (questa volta osserveremo il cielo attraverso la consueta lente dello zodiaco tropico).

La data esatta della prima apparizione di un pianeta è sempre in qualche misura incerta e diversi sistemi di calcolo possono giungere a indicare date leggermente diverse. Per il grafico qui sotto ho scelto la data del 13 luglio alle ore 4:47, Roma.

Giove qui senz’altro domina la carta governando tra l’altro l’Ascendente per esaltazione, il Medio Cielo per domicilio e confine, e ancora per confine entrambi i luminari; tuttavia vediamo anche che Saturno e Marte sono entrambi angolari e bellicosi rendendo nel complesso questo cielo piuttosto dinamico. Soprattutto Saturno si fa sentire in quanto pianeta più alto sull’orizzonte, governatore del segno lunare ed in aspetto disarmonico di quadrato a Giove (per fortuna ormai piuttosto largo). Anche in questo grafico quindi vediamo che Giove, in questo ciclo, non è libero di agire al 100% delle sue potenzialità.

Stelle fisse ed oltre…

Dando un’occhiata alle stelle fisse, vediamo che l’astro di Marduk si trova sul grado eclittico di Mirzam (β Canis Majoris), mentre le stelle con le quali sorge in unione più stretta (paranatellonta) sono Mebsuta (ε Geminorum), Tejat (μ Geminorum) e Bellatrix (γ Orionis). La stella del Cane maggiore è tradizionalmente di natura venusiana e perciò benefica, come benefica è anche Tejat, che segna il piede del primo gemello ed è di natura Mercurio-Venere – gli effetti di Mebsuta invece, stella nella parte mediana sempre del primo gemello, sono più problematici ed assimilabili a quelli di Saturno. Bellatrix poi è la stella che segna la spalla sinistra di Orione ed è un astro abbastanza turbolento e bellicoso, della natura di Marte e Mercurio. Della stessa natura planetaria sono anche le prime due stelle di Pegaso (Markab e Scheat, rispettivamente α e β Pegasi) che culminano al Medio Cielo, mentre poco più defilata dal lato della IX casa troviamo la regale Fomalhaut (α Piscis Austrini), astro mistico ed artistico di natura Venere-Mercurio. Interessante anche la posizione di Venere in corrispondenza di un’altra stella regale e fortunata, ma anche guerriera, Aldebaran. Vediamo quindi che anche le stelle fisse più coinvolte confermano il complesso quadro celeste che accoglie la levata eliaca di Giove, fatto di luci ed ombre, e che preannuncia tempi certamente turbolenti ma non senza speranza.

Un saggio caratteristico di quanto presagito in questo cielo potrebbe essere la configurazione celeste che si formerà a breve giro, nella prima metà del mese di agosto, e che vedrà quasi in contemporanea perfezionarsi da un lato la temibile opposizione di Marte e Saturno in debilità tra la Bilancia e l’Ariete (che anche a livello di eventi mondiali non promette niente di buono); dall’altro la congiunzione di Giove e Venere nel grado di massima esaltazione di Giove, il XV° del Cancro. Quest’ultima configurazione avverrà tra l’altro precisamente in corrispondenza del punto sul quale si proietta attualmente la posizione di Sirio sull’eclittica, stella che a sua volta è nei giorni immediatamente precedenti alla levata eliaca, ovvero in un momento tradizionalmente osservato per trarre presagi sui 12 mese seguenti. I due malefici della tradizione si oppongono mentre i due benefici si congiungono nei giorni di Sirio… quest’estate certamente non ci annoieremo!

Postilla

(il sorgere di Giove osservato a occhio nudo)

Stamane (15 luglio 2025) mi sono alzato presto, verso le 3:50, per raggiungere un’altura qui vicino ed osservare in prima persona Giove nei giorni della sua levata eliaca. Potrebbe essere stato addirittura il primo giorno della sua effettiva visibilità alla latitudine in cui mi trovo (46°N), poiché questo evento avviene in date leggermente successive man mano che si sale verso il nord della penisola.

Quando sono arrivato sul posto, verso le 4:20, Venere era già molto alta, enorme e luminosissima vicino ad Aldebaran, che sembrava appena una lucciola rossastra in confronto. A nord-est si distingueva chiaramente anche Capella, più alta sull’orizzonte e lontana, mentre le altre stelle dell’Auriga e del Toro si vedevano appena.

A sud stava per culminare la Luna sullo sfondo delle piccole stelle della Cascata d’Acqua, che però erano rese invisibili dalla preponderante luce del luminare, mentre sempre allineata al Medio Cielo brillava più in basso Fomalhaut, astro regale e mistico nella bocca del Pesce Austrino. A Saturno invece mancava ancora un bel tratto per culminare, ma era già il pianeta più alto del cielo.

Quando disperavo di vederlo perché l’orizzonte orientale era già molto luminoso, Giove è apparso all’improvviso, a circa 3° di altezza, sopra una piccola nuvoletta bassa: un puntino bianco sullo sfondo giallo-arancio dell’alba, quasi un piccolo foro circolare nella tela di un dipinto. È rimasto visibile per circa 25′, poi l’ho perso di vista e non sono più riuscito ad individuarlo.

Curiosamente, proprio nel momento in cui Giove teoricamente tagliava (ancora invisibile) l’orizzonte, si è alzato un vento fresco proveniente da nord, che si è affievolito poco dopo.

Complimenti Marco, un articolo illuminante!

Grazie mille, sei gentilissima!