In questa breve monografia dedicata ad α Geminorum, la stella fissa Castore, troverete tutte le sue principali caratteristiche: anzitutto le coordinate astronomiche che la individuano nel cielo e la sua posizione rispetto allo zodiaco dei segni (lo zodiaco tropicale utilizzato da secoli nell’astrologia occidentale); poi passeremo alle caratteristiche astrologiche, al mito legato all’astro e alla costellazione cui appartiene; infine vedremo alcune altre informazioni molto importanti per il suo utilizzo in astrologia.

Posizione e natura di Castore

Castore è una delle stelle più brillanti della costellazione zodiacale dei Gemelli e rappresenta la testa di una delle due figure abbracciate che gli antichi videro in questo gruppo di astri. Anche se la più brillante è Polluce, che segna la testa dell’altro gemello, è a Castore che è stata assegnata la prima lettera (α) della costellazione.

Da Tolomeo è denominata anche stella di Apollo, mentre nel testo dell’Anonimo del 379 Castore è descritta come la stella che è nella testa del Gemello che precede.

La sua magnitudine è di 1.58 ed oggi si trova a una longitudine pari a 20°35’ del segno del Cancro. Sta a nord dell’eclittica a una latitudine di +10°06’, perciò in casi eccezionali può essere sfiorata almeno da Venere e formare quindi con essa una congiunzione visuale per corpo, ovvero verosimilmente la più potente forma di collegamento tra un pianeta e una stella. Tutti gli altri astri erranti (se escludiamo Plutone, che segue un’orbita molto particolare) non si discostano mai dal percorso solare tanto da poter toccare effettivamente Castore, tuttavia possono sempre trovarsi negli angoli della carta assieme ad essa, che è un altro modo in cui si crea un potente collegamento tra corpi celesti.

Sono sempre possibili poi le configurazioni per distanza oraria, per semplice longitudine e per parallelo o controparallelo di declinazione (+31°50′), e seguendo le indicazioni dello studioso di astrologia stellare G. Albano potremmo includere anche le figure in base all’ascensione retta (7h36m).

La natura che la tradizione astrologica ha assegnato a Castore è in analogia alla qualità del pianeta Mercurio (Tolomeo) oppure alla coppia Giove-Mercurio (Anonimo), e si tratta quindi di una stella che favorisce l’intelligenza, la parola e gli interessi culturali.

L’Anonimo del 379 a proposito delle stelle della natura di Giove e Mercurio scrive che, specialmente se la natività è diurna, quando “sorgono all’oroscopo fanno i nativi amanti delle lettere, gli eruditi, gli oratori popolari, ingegnosi, amanti della musica e delle arti, che colgono nel segno, di bell’aspetto, capaci di molte attività, dignitosi, pii, religiosi, atti agli affari, molto conosciuti. O coloro che acquistano grazie a relazioni o scambi fortunati oro e argento e altre ricchezze, e che conservano il loro nobile sentire anche nelle sventure”.

Castore nel mito

L’autore appena citato menziona Castore anche tra le stelle dette soccorritrici e di essa scrive che qualora si trovi “nel luogo degli dei (casa IX), nell’angolo sotterraneo (casa IV o Fondo Cielo) o sorgendo all’oroscopo porta il soccorso di Ermete Telesforo o di Apollo”. Questa qualità di stella salvifica ritrova forse il suo parallelo leggendario nella parte che ebbero i fratelli Castore e Polluce nella spedizione degli Argonauti. In tale vicenda, oltre a giocare un ruolo fondamentale per la riuscita della missione, si narra che durante una tempesta in cui la nave Argo rischiava di affondare, sul capo dei Dioscuri comparvero due luci, e nello stesso momento le acque si placarono. Inoltre si narra che I due fratelli comparvero anche in mezzo all’esercito romano in un momento difficile, guidandolo alla vittoria.

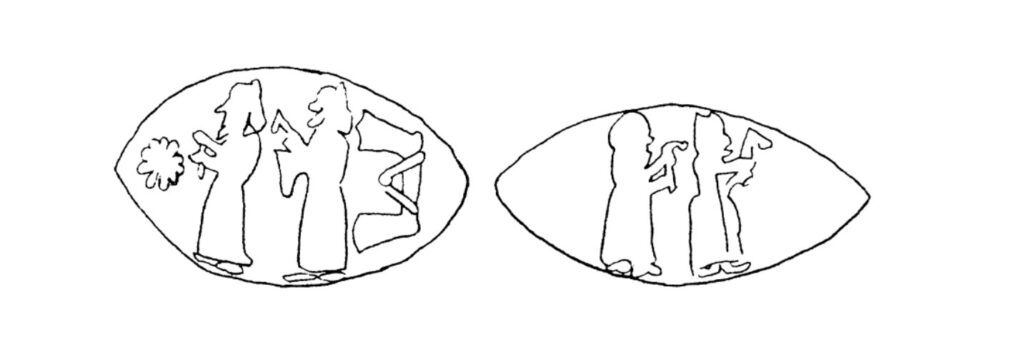

Come abbiamo visto, Castore fu conosciuta in passato con diversi nomi, ma venne messa in relazione con la vicina Polluce fin dai tempi delle civiltà mesopotamiche. Qui le due stelle erano associate di solito alla coppia di divinità infere Lugalgirra-Meslamtaea, ma anche al dio lunare Sin e a quello degli inferi Nergal e alla coppia Gilgamesh-Enkidu. In seguito a livello popolare (sempre in ambiente babilonese) queste due stelle furono identificate invece con gli antipatici esattori delle tasse, che si muovevano sempre in coppia.

Venendo al mito greco i due Dioscuri, i gemelli Castore e Polluce, sono entrambi formidabili guerrieri, ma mentre Polluce è caratterizzato soprattutto per essere un eccellente pugile, Castore è piuttosto domatore di cavalli ed auriga. Un altro elemento importante che distingue i due gemelli è che Castore, a differenza di Polluce, è di natura mortale, e proprio da ciò deriva la vicenda che porterà la coppia ad essere trasformata da Zeus in una costellazione, quando il padre degli Dei fu mosso a compassione dal dolore del fratello per la morte di Castore. Si narra che Polluce implorò di concedere al gemello la propria immortalità in modo da salvarlo, oppure di permettergli di seguirlo nel regno dei morti. La decisione di Zeus fu di concedere agli inseparabili fratelli di rimanere vicini per l’eternità, trascorrendo entrambi un giorno negli inferi e un giorno sull’Olimpo.

Questa differente natura dei due gemelli si rispecchia a livello astronomico ad esempio nella differente luminosità delle due stelle: Castore, il gemello mortale, è in effetti un po’ meno brillante rispetto a Polluce. Conseguentemente alle due stelle fu assegnata una natura planetaria differente: Marte a Polluce – che non a caso è il più forte dei due – e Mercurio a Castore. È interessante questa diversa attribuzione, che risale almeno a Tolomeo (II sec d.C.), e che ci suggerisce quasi che l’intelligenza (Mercurio) si sia via via sviluppata nella razza umana mortale per sopperire alla mancanza di forza e istinto (Marte): la mercuriale Castore infatti è alla testa del gemello boreale, quello più alto nel cielo ad indicare forse una qualità più raffinata.

La vulnerabilità di Castore in alcune versioni del mito è spiegata dalla vicenda che narra della nascita dei due gemelli. La madre Leda, regina di Sparta, la notte in cui si unì al cigno dietro al quale si nascondeva in realtà Zeus, giacque infatti anche col marito Tindaro. Essa poi diede alla luce due uova, una proveniente dalla semenza divina e l’altra da quella umana: dalla prima uscirono Polluce e Elena, dalla seconda Castore e Clitennestra. In altri racconti tuttavia entrambi i fratelli sarebbero figli di Zeus.

Ai tempi di Tolomeo in ogni caso le due stelle erano conosciute anche coi nomi di Apollo ed Eracle, coppia in cui emerge in maniera più chiara la differenziazione dei due gemelli: mentre Eracle/Polluce con la sua clava mostra una natura chiaramente guerriera o eroica, Apollo/Castore con in mano la lira si connota di significati più artistici e intellettuali.

Curioso e significativo infine anche che il nome di Castore sia sopravvissuto nella storia e sia stato scelto per designare il castoro, roditore dotato di quel particolare ingegno ed abilità che gli consentono di realizzare le sue tipiche opere lungo i fiumi fatte di rami, tronchi, pietre e fango, atte a rallentare la corrente e formare zone tranquille e acquitrinose in cui ama stare e dove può trovare più facilmente tutto ciò che gli serve per vivere.

Le reali angolarità di Castore e le sue Fasi

Di seguito riporto per voi alcuni altri dati importanti relativi alla stella Castore utili a capire quando essa assume un ruolo importante nel cielo astrologico, ovvero i gradi zodiacali con cui sorge e culmina e le date delle sue principali fasi eliache, giorni in cui si manifesta con particolare potenza.

La culminazione al Medio Cielo avviene per tutte le località assieme a 22°11’ del Cancro.

Il sorgere all’Ascendente invece varia un poco in base alla latitudine, per questo motivò ecco il valore per tre città italiane che coprono l’intera penisola: Bolzano 9°09’ Cancro – Roma 11°27’ Cancro – Siracusa 13°29’ Cancro.

Anche la maggior parte delle fasi eliache varia leggermente a seconda della località. In questo caso trovate due date per ogni fase, la prima corrispondente alla latitudine di Milano e la seconda a quella di Palermo (ricavate dal software Sphaera).

Ciclicamente una minima variazione di data è possibile a causa dell’inserimento nel calendario di un giorno ogni quattro anni (anno bisestile), ma ciò risulta praticamente ininfluente dal momento che ogni fase è da considerarsi attiva anche alcuni giorni prima e dopo la data precisa in cui si compie (in genere si va dai 3 ai 7 giorni a seconda dell’autore e probabilmente anche in base alla brillantezza dell’astro).

Sorgere Cosmico 01/07 (Milano) – 04/07 (Palermo)

Levata Eliaca 20/07 – 21/07

Ultimo Sorgere Eliaco Vespertino 13/12 – 19/12

Levata Acronica 30/12 – 03/01

Tramonto Acronico 02/02 – 26/01

Primo Tramonto Eliaco Vespertino 04/03 – 16/02

Tramonto Eliaco 03/07 – 04/07

Tramonto Cosmico 04/08 – 28/07

Culminazione a mezzanotte 13/01

Per approfondire

Per concludere vi segnalo alcuni links utili per approfondire:

- qui un altro articolo in cui ho parlato della stella Castore e dei Gemelli in relazione alla serie di romanzi di J.K. Rowling “Harry Potter” https://www.iraccontidelcielo.com/2024/02/03/castore-il-fratello-mortale/;

- per chi volesse capire meglio in cosa consistano le fasi eliache rimando a https://www.iraccontidelcielo.com/2024/03/29/calendari-stellari/;

- infine in questo articolo troverete alcuni spunti per capire meglio come utilizzare le stelle fisse nell’interpretazione di un cielo di nascita https://www.iraccontidelcielo.com/2024/05/18/le-stelle-piu-vicine-alleclittica/.

Molti esempi pratici di interpretazione inoltre li troverete scorrendo la pagina blog di questo spazio web e cliccando sugli articoli dedicati a vari personaggi dal punto di vista astrologico.