Kornephoros è la stella più luminosa della costellazione di Eracle/Ercole e ne rappresenta la spalla destra, lato dal quale di solito l’eroe regge la clava. In questo articolo vedremo tutte le principali informazioni legate a questa stella fissa e alla costellazione di Eracle, soprattutto per quanto riguarda il suo uso in astrologia: posizione rispetto allo zodiaco, gradi zodiacali con cui effettivamente sorge e culmina, principali fasi eliache etc. Ma per iniziare sarà bene dare uno sguardo ad alcuni aspetti interessanti del mito legato a questo eroe…

La nascita di Eracle nel mito

Nel mito Eracle è figlio di Zeus e Alcmena e perciò è tra le molte figure oggetto di odio da parte di Era, la gelosa moglie di Zeus.

Alcmena è l’ultima donna mortale a cui Zeus si unì, figlia di Elettrione re di Micene, discendente (figlio?) dell’eroe Perseo. Suo sposo fu Anfitrione, con cui scappò a Tebe a causa del bando caduto su di lui per aver ucciso accidentalmente Elettrione. Alcmena però, prima di concedersi al marito volle che questi vendicasse la morte dei suoi fratelli, uccisi durante lo scontro tra l’esercito di Micene e i Tafi e Telebani.

Anfitrione riuscì nell’impresa ma, prima che potesse far ritorno a casa, Zeus assunse le sue sembianze e si presentò a sua moglie Alcmena comunicandogli l’esito della spedizione. Il giorno successivo rientrò trionfante anche il vero Anfitrione e così, nove mesi dopo, nacquero i due gemelli Eracle e Ificle, l’uno figlio di Zeus, l’altro di Anfitrione.

Era riuscì con uno stratagemma a impedire che fosse il figlio di Zeus a governare sulla casa di Perseo, tuttavia il padre degli Dèi ottenne l’avallo della moglie affinché Eracle potesse diventare un Dio dopo il compimento delle 12 fatiche, che gli sarebbero state imposte in futuro.

L’unione di Zeus con l’incorruttibile e pura Alcmena fu l’unico caso in cui Zeus, oltre a quello del piacere, coltivava un autentico obiettivo: quello di generare un possente ed ineguagliabile eroe a difesa di uomini e Dèi.

Di che segno era Eracle?

Di Eracle la tradizione ci consegna anche alcune indicazioni sul tempo della sua nascita. Il suo anniversario veniva festeggiato il quarto giorno di ogni mese, ma ciò pare debba ricollegarsi con la ciclicità quadriennale delle olimpiadi, di cui è il fondatore, più che con la sua data di nascita. Troviamo almeno due versioni differenti sul momento dell’anno in cui nacque: secondo Ovidio ciò avvenne quando il Sole entrava nella decima costellazione, mentre Teocrito (poeta di età ellenistica) narra che Eracle avesse già dieci mesi al finire della dodicesima costellazione.

Delle due ipotesi sembra più probabile la prima, perché collocherebbe Ercole nel solco della tradizione che vede nascere verso il solstizio invernale importanti personalità e divinità come Zeus, Apollo, Mitra e lo stesso Gesù Cristo.

Il solstizio invernale è un momento simbolicamente molto adatto a caratterizzare l’arrivo di eroi e divinità di natura solare, come lo è anche Eracle. Entrando in Capricorno il Sole inverte il suo moto, ovvero ferma la sua discesa e comincia lentamente a crescere in declinazione: d’ora in avanti i suoi archi sull’orizzonte crescono e s’innalzano sempre più. Allo stesso modo la venuta dell’eroe solare segna una svolta e una nuova speranza: si può dire che esso indichi all’umanità il cammino e l’ascesa dalla tenebra alla luce, dalla bestialità alla divinità.

Un’altra indicazione sulla nascita dell’eroe riguarda la posizione del luminare notturno – alcune fonti narrano infatti che Eracle nacque durante il secondo giorno della Luna. Poiché la Luna nuova nell’antichità era identificata con l’apparizione del primo luminoso falcetto crescente e non con il momento della sua invisibilità, ciò significherebbe che l’eroe potrebbe aver avuto la Luna verso l’inizio della costellazione dell’Acquario.

L’ipotesi di Renzo Baldini

Ma c’è chi si è spinto molto oltre nell’ipotizzare la data di nascita di Eracle, come ha fatto il bravissimo Renzo Baldini in un suo articolo del 2006 pubblicato su Linguaggio astrale e disponibile anche all’interno del suo sito web. Lo ha fatto come esercizio e come divertimento naturalmente, e con un ragionamento abbastanza ardito ed interessante. Per brevità scriverò qui solo che Baldini parte dall’assimilazione di Eracle ad un altro eroe solare, il sumerico Gilgameš.

Il mitico re di Uruk che sconfigge il Toro celeste è un’immagine che può rappresentare bene il momento in cui la precessione degli equinozi spostò il punto vernale dalla costellazione del Toro a quella dell’Ariete. Contemporaneamente il coluro solstiziale usciva invece dalla costellazione del Leone per entrare in quella del Cancro, e qui è Eracle a rappresentarcelo figurativamente uccidendo il Leone di Nemea.

Inquadrato quindi il periodo di massima, Baldini procede con il ragionamento simbolico tentando di tradurre in termini astrologici altre informazioni forniteci dal mito di Eracle e giunge a ipotizzare una data: il 9 dicembre del 2347 a.C. verso le ore 21:30. In quel momento all’Ascendente sorgeva il segno del Leone, mentre il Sole si trovava in V casa a 0° Sagittario congiunto a Marte. La Luna, nell’Acquario, si approssimava a formare il primo quarto, in casa VII vicina alla cuspide dell’VIII.

(Qui Potete leggere l’articolo integrale: Il mito di Ercole e la precessione degli equinozi | Renzo Baldini)

Il culto di Eracle

Eracle fu sempre una figura popolarissima, basti pensare a quante costellazioni richiamino dal punto di vista mitologico elementi riconducibili all’eroe e alle sue imprese: il Leone, il Cancro, il Capricorno, l’Idra, ed anche le costellazioni vicine di Orione e del Toro sembrano richiamare Eracle alle prese col toro di Creta… Per non parlare dello zodiaco stesso, che molti hanno associato in vario modo alle 12 fatiche di Eracle.

Presso gli etruschi era chiamato Herkle, Hercules per i romani, Ogmios per i celti. Fu veneratissimo anche nella nostra penisola e rappresentava l’ideale di tutte le virtù: forza, generosità, protezione dei più deboli, giustizia, saggezza. In particolare il suo culto era diffuso già in epoca pre-romana laddove vi era bisogno di un’immagine di protezione. Ad esempio si attribuisce ad Aristotele uno scritto in cui è narrato di una via che attraversava tutta l’Italia per proseguire attraverso i territori celtici fino alla Spagna, sulla quale i viaggiatori erano protetti dalle popolazioni locali. Tale via Heracleia fu poi effettivamente ricostruita dagli archeologi: “partiva dalla Sicilia, toccava molte località della Calabria, proseguiva per Campania, Lazio e Toscana; tagliava lo stivale verso le Marche e proseguiva in Veneto e Friuli, poi piegava a ovest per la Pianura Padana, attraversava Piemonte e Liguria e superava le Alpi fino alla colonia greca di Marsiglia, l’antica Massalia fondata dai Greci di Focea. Per questa ricostruzione gli archeologi non si sono basati sulle evidenze concrete di una vera strada lastricata (anche se in certi tratti era così), ma su fonti letterarie antiche, ritrovamenti di oggetti di culto, sorgenti e santuari dedicati a Ercole.” (cfr. Ercole, il difensore dei popoli dell’Italia antica – Focus.it).

È interessante anche soffermarsi sulla divinità che i Galli pare identificassero con Eracle, cioè Ogmias. Esso era rappresentato proprio come Eracle con una pelle di leone, la clava e l’arco, tuttavia era soprattutto un dio legato al linguaggio, alla conoscenza e alle arti bardiche. Anche nel mito greco in effetti Eracle risulta istruito nella letteratura, nella musica e nella scienza augurale, tuttavia rimase sempre caratterizzato maggiormente per la forza, il coraggio e la rettitudine.

Eppure quando Tolomeo, per descrivere il modo di operare di ciascuna delle 48 costellazioni antiche, utilizzò l’affinità con i 7 pianeti, a Eracle associò proprio Mercurio, il pianeta della ragione, del pensiero e della parola…

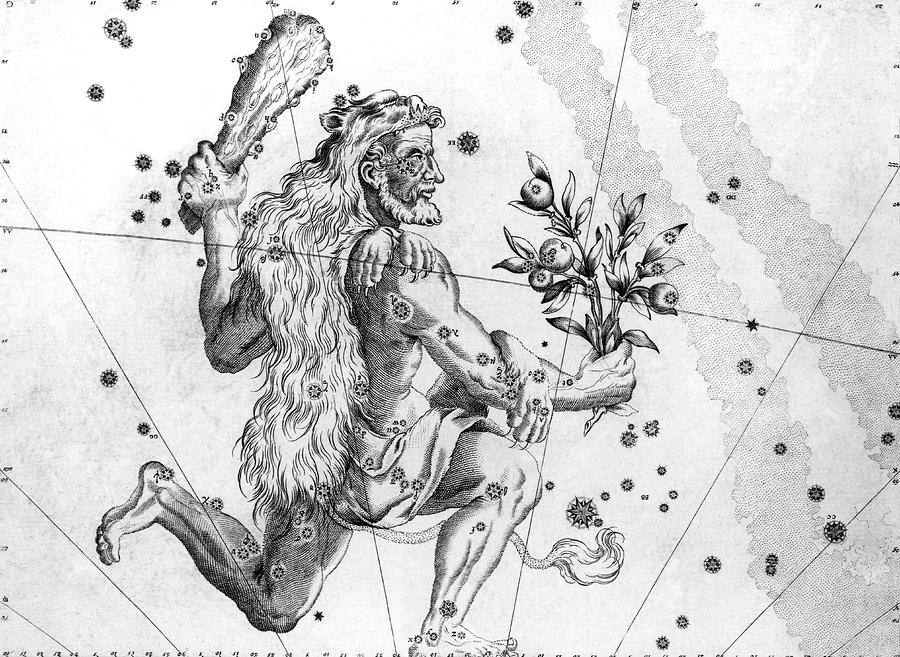

L’Inginocchiato, Eracle/Marduk

Come ho accennato in precedenza la costellazione di Eracle era nota anche come “L’Inginocchiato” e tale appellativo sopravvisse anche dopo il prevalere dell’associazione delle sue stelle con la figura di Eracle. In effetti nell’antichità ci furono molte interpretazioni di questa figura celeste e Arato (Fenomeni, 97-106), ancora nel III secolo a.C. così scriveva:

“Di lui nessuno sa dire nulla, nemmeno da quale patimento è afflitto; lo chiamano Engonasi. In ginocchio, spossato, assomiglia a un uomo genuflesso. Da entrambe le spalle gli si levano alte le mani… e il piede destro poggia sulla testa del Drago che si svolge nel cielo in spirali.”

Nonostante Eratostene, quasi contemporaneo di Arato, propose l’identificazione con Eracle, ci furono autori che chiamarono in causa altre figure, tra le quali Teseo e Prometeo.

Le popolazioni mesopotamiche videro in questa costellazione, che essi dividevano in tre parti, soprattutto il dio Marduk nell’atto di sconfiggere il Caos primordiale, rappresentato nella figura del mostro Tiamat. Nel racconto l’eroe tagliò Tiamat in due parti, rappresentate dalla costellazione del Drago a nord e da quella dell’Idra a sud, e pose lo Zodiaco quale divisore tra queste due metà del mondo che così creava.

La figura che poi fu associata ad Eracle sembra ancora poggiare il piede sul Drago, simboleggiando così la sua vittoria sulle forze del caos.

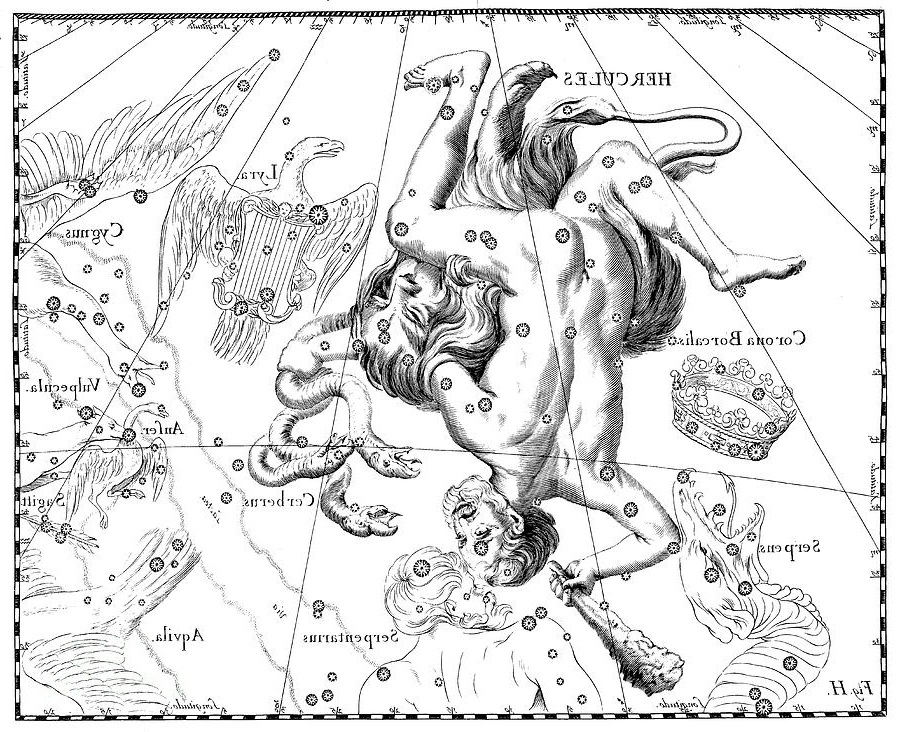

Eracle e l’Ofiuco

Sembra significativo anche il fatto che l’immagine astrale di Eracle sia posizionata, rovesciata, immediatamente sopra quella dell’Ofiuco/Serpentario. In tal modo le teste delle due figure si trovano affiancate e sembrano guardarsi, e colpisce il fatto che entrambi poggino o schiaccino sotto di sé animali pericolosi associabili ad uno stesso archetipo: Eracle sembra tenere a bada il Drago, mentre Ofiuco sovrasta lo Scorpione. Inoltre, così come il Serpentario, anche Eracle viene spesso rappresentato nell’atto di stringere o stritolare i due serpenti che Era nel mito mandò per ucciderlo quando era solo un neonato.

Eracle e Ofiuco sembrano quindi per un verso due figure speculari o gemelle che si trovano oggi in quella parte di cielo attraversata dal Sole mentre si avvia a raggiungere la declinazione più meridionale. I suoi archi nel cielo si abbassano ed accorciano sempre più, mentre le tenebre ed il freddo paiono guadagnare terreno, e così i due eroi sembrano trovarsi lì proprio per fronteggiare e tenere a bada l’oscurità.

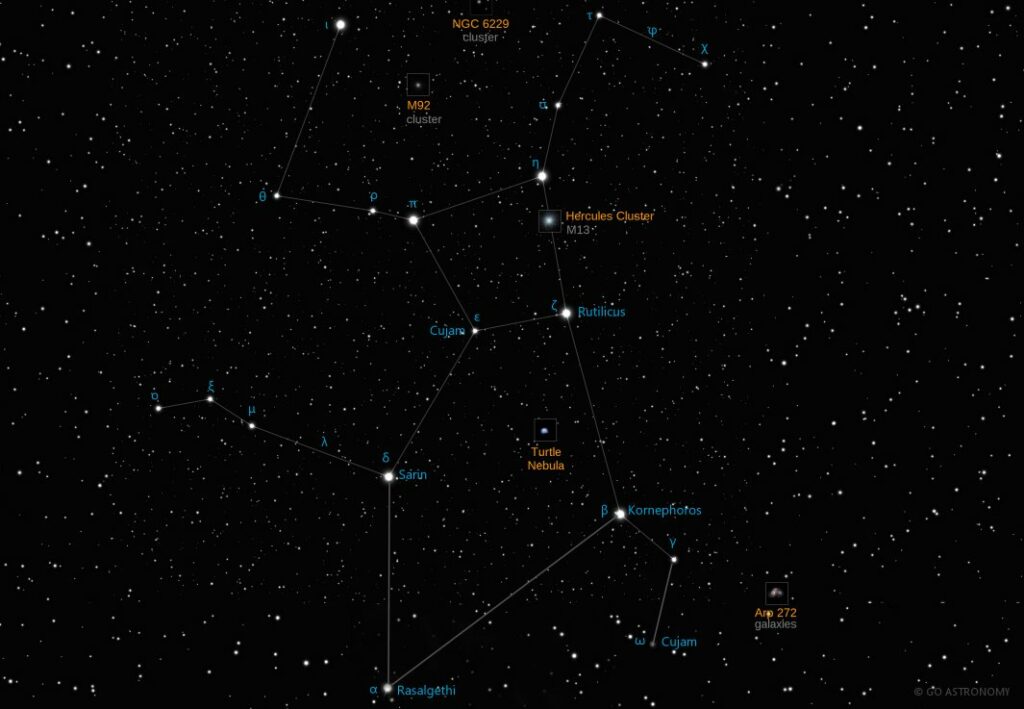

Kornephoros, la spalla destra di Eracle

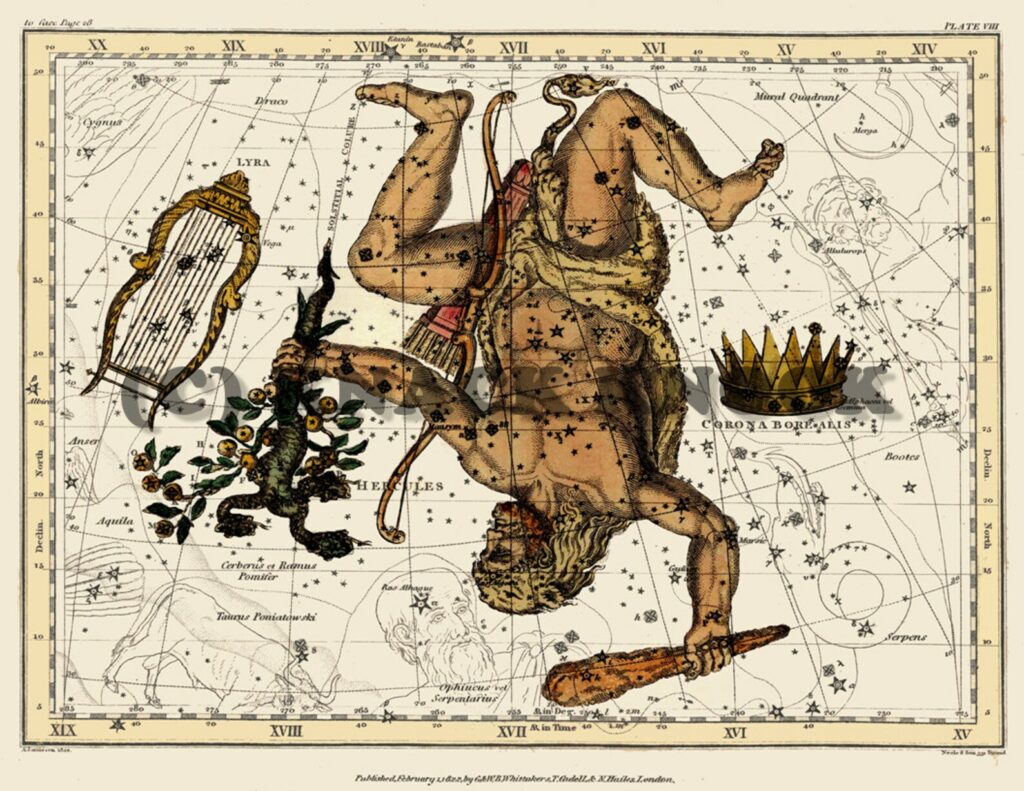

Il periodo migliore per osservare la costellazione di Eracle è la stagione estiva e occorre alzare parecchio lo sguardo: la troveremo sopra l’Ofiuco, tra la Lira e il Cigno a est e la Corona Boreale e Bootes a ovest.

Ma soffermiamoci sulla stella più brillante della costellazione, ovvero Kornephoros (β Herculis) chiamata anche Rutilicus. Nell’immagine celeste si trova in corrispondenza della spalla destra dell’eroe e il suo nome fa riferimento alla clava che brandisce.

La sua magnitudine è pari a 2.75, perciò non si tratta proprio di una stella tra le più luminose del cielo – in effetti la costellazione di Eracle pur essendo molto estesa non vanta stelle particolarmente brillanti.

Come già anticipato la tradizione astrologica ha assimilato il modo di agire di Kornephoros e delle altre stelle della costellazione a quello del pianeta Mercurio. Tolomeo scrive che le stelle di Eracle favoriscono un carattere deciso, tenace e perseverante, dotato di forza d’animo, irruenza e passioni pericolose. Firmico Materno e Manilio pongono l’accento anche sull’astuzia, l’aggressività e il funambolismo.

La longitudine eclittica attuale di Kornephoros è pari a 1°26’ Sagittario, ma è una stella settentrionale e giace piuttosto lontana dalla cintura zodiacale alla latitudine di +42°42’, per questo motivo i gradi zodiacali con i quali effettivamente sorge e culmina sono piuttosto differenti dal suo grado eclittico.

La sua declinazione attuale è di +21°26’, mentre la sua Ascensione Retta è pari a 16h31’.

Angolarità reali e fasi di Kornephoros

Per valutare l’impatto di una stella fissa all’interno di un tema natale o di una qualsiasi carta astrologica è importante conoscerne tutte le coordinate astronomiche. In tal modo è possibile riconoscere eventuali sue configurazioni con i luminari (o altri pianeti importanti) per longitudine, distanza oraria o declinazione. Tuttavia è molto importante tener presente che per quanto riguarda le congiunzioni con gli angoli, i più importanti dei quali sono l’ASC e il MC, conta di più la presenza effettiva della stella sull’angolo che non la congiunzione “nominale” in base al solo grado zodiacale. Qui sotto troverete perciò i gradi effettivi con i quali Kornephoros culmina e sorge a diverse latitudini italiane. Di seguito poi aggiungo un piccolo calendario in cui sono riportati i giorni in cui la stella acquista una forza speciale in virtù di speciali rapporti con il Sole e l’orizzonte locale (fasi).

Culminazione al Medio Cielo: 9°30’ Sagittario in tutte le località, assieme ad Antares (α Scorpii) e Marfik (λ Ofiuco).

Sorge all’Ascendente assieme al segno dello Scorpione ai seguenti gradi:

- 2°15’ Bolzano

- 6°50’ Roma

- 11°06’ Siracusa

Principali fasi eliache e cosmiche:

MILANO:

- 26 ott SC

- 12 nov LE

- 25 dic TE

- 13 gen TC

- 22 apr LA

- 15 lug TA

PALERMO:

- 2 nov SC

- 18 nov LE

- 17 dic TE

- 4 gen TC

- 29 apr LA

- 5 lug TA

La culminazione a Mezzanotte invece avviene il 31 maggio in tutte le località.

Legenda:

Levata e tramonto eliaci: prima apparizione della stella all’orizzonte orientale poco prima dell’alba, e ultima apparizione all’orizzonte occidentale poco dopo il tramonto.

Sorgere e tramonto cosmico: la stella (invisibile) si trova sull’orizzonte a sorgere e tramontare contemporaneamente al Sole (stella e Sole all’ASC oppure al DSC).

Levata e tramonto acronico: la stella (invisibile) si trova sulla linea dell’orizzonte contemporaneamente al Sole ma in posizione opposta (stella all’ASC mentre Sole al DSC e viceversa).

Per saperne di più sulle fasi vi rimando a questo mio articolo: https://segnozodiacale.blog/fasi-lunari-planetarie-e-stellari/